脳卒中・心臓病について

心臓病について

心臓病(心血管疾患:急性心筋梗塞、大動脈解離、慢性心不全等)とは

心臓病とは、心臓に生じる病気のことです。心臓病自体は1つの病名ではなく、心筋梗塞・狭心症・大動脈解離・心臓弁膜症・不整脈・心筋炎・肺高血圧症・先天的な心臓の異常など、“心臓の病気の総称”として用いられます。がん・脳卒中と並ぶ日本人の三大死因の一つです。

心不全は虚血性心疾患、不整脈、心筋症などの心疾患や糖尿病、高脂血症、甲状腺機能障害、慢性肺疾患などの病気にかかっている方に生じやすいという特徴があり、心不全という単体での病気ではありません。心不全は、これらの病気にかかっていることで長期にわたって心臓への負担がかかってしまうために起こる臨床症候群です。

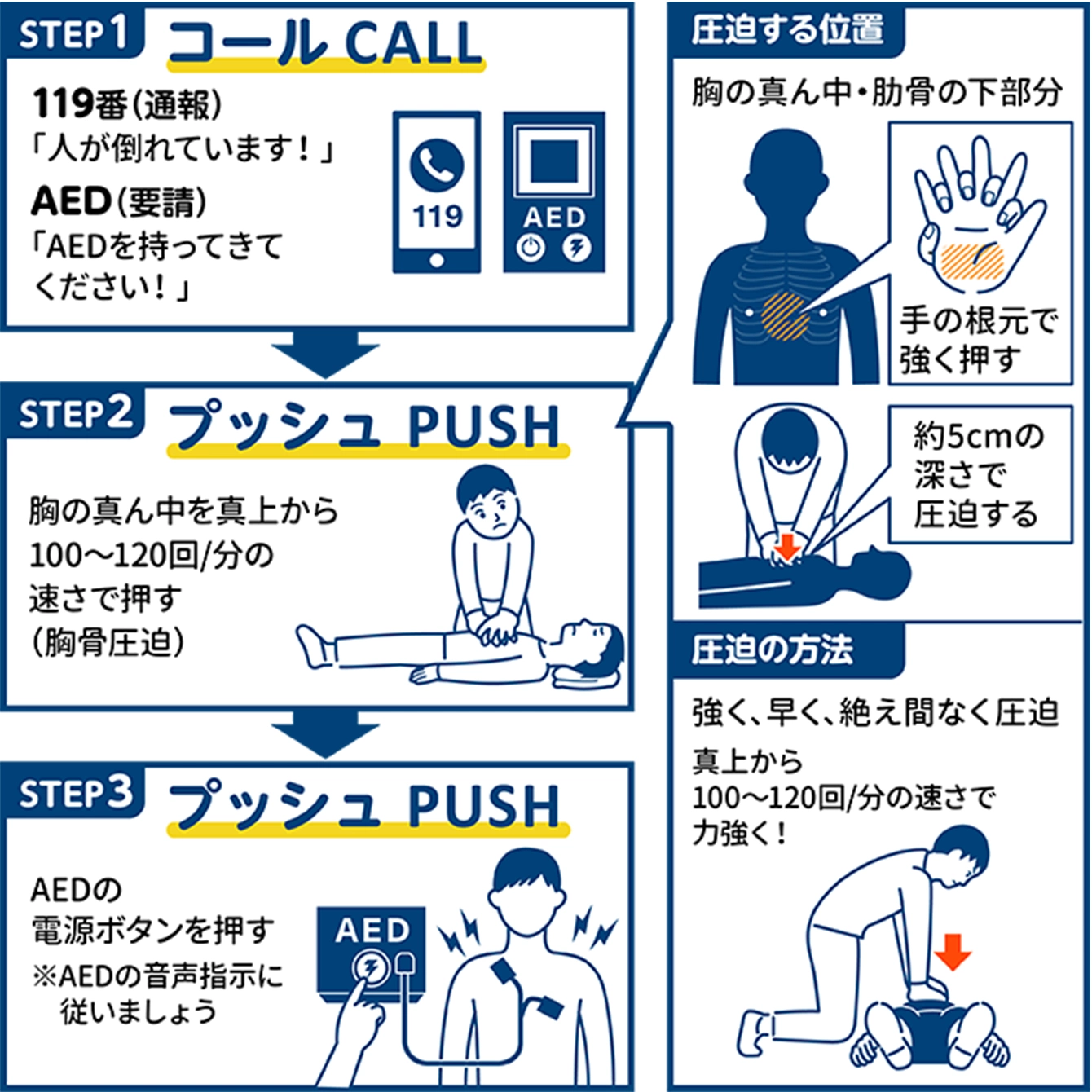

心筋梗塞【しんきんこうそく】は、心臓を動かす心筋に血液が届かなくなって、激しい胸の痛みなどに襲われる病気です。類似した病気の狭心症【きょうしんしょう】と合わせ、虚血性心疾患と呼ばれます。「虚血性」とは「血液が足りない」という意味です。虚血性心疾患は、欧米に比べると患者数が少ないのですが、高齢者人口が増えるにつれ患者数が増えて参りました。急性心筋梗塞に限ると、年間約15万人が発症し、そのうちの約30%が亡くなっていると言われています。発症したら一刻を争う事態となるので、迷わず救急車を呼びましょう。

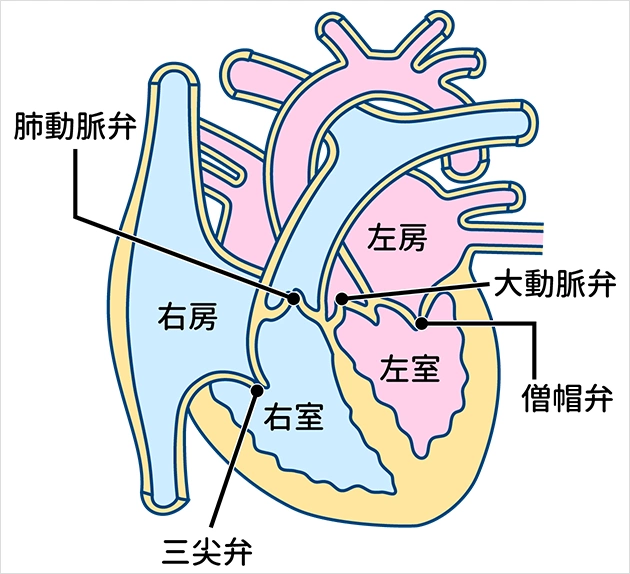

心臓は全身に血液を送り出し、活動に必要な酸素や栄養素を送り届けるポンプ機能を担う臓器です。

心臓は筋肉でできているため、心疾患によって心臓の筋肉にダメージが生じたり、心臓に過度な負担が掛かって筋肉が疲弊したりすると、心臓の機能は徐々に低下していきます。最終的には血液のポンプ機能が著しく低下することで心不全を引き起こし、死に至ります。しかし、病気によって発症してから急激に症状が悪化するケースもあれば、長い時間をかけて徐々に症状が悪化していくケースもあります。

高齢化が進む日本では、心疾患は寿命を短くさせるだけでなく生活の質(QOL)を低下させる原因になることも問題となっています。心臓病は日本で介護が必要になった原因の4.7%を占めています。

心臓病が起こる原因

原因は心臓の病気によって大きく異なります。

心筋梗塞や狭心症など突然死の原因になることの多い“虚血性心疾患”

心臓の筋肉に栄養を送る冠動脈の血管が詰まって塞がってしまうこと、血管が狭くなることによって引き起こされる病気です。高血圧・糖尿病・脂質異常症・肥満などの生活習慣病や喫煙習慣などによって生じる動脈硬化が原因とされています。若年者などで明確な原因も認められないまま発症することもありますが、ストレスや疲れ、睡眠不足なども発症の引き金になるともされています。

心筋梗塞は、動脈硬化とそれに続く脂質のコブの破裂以外に、冠動脈の攣縮【れんしゅく】(冠動脈の痙攣【けいれん】・収縮)、冠動脈の血管炎(冠動脈自体の炎症)、上行大動脈解離(心臓を出てすぐの大動脈で血管壁に亀裂が入り、その裂けたところから血管壁内に血液が流入する事態)、心原性塞栓症(心臓から血栓が飛んで来るタイプの脳梗塞)が原因で発症することもあります。

心筋梗塞は、動脈硬化とそれに続く脂質のコブの破裂以外に、冠動脈の攣縮【れんしゅく】(冠動脈の痙攣【けいれん】・収縮)、冠動脈の血管炎(冠動脈自体の炎症)、上行大動脈解離(心臓を出てすぐの大動脈で血管壁に亀裂が入り、その裂けたところから血管壁内に血液が流入する事態)、心原性塞栓症(心臓から血栓が飛んで来るタイプの脳梗塞)が原因で発症することもあります。

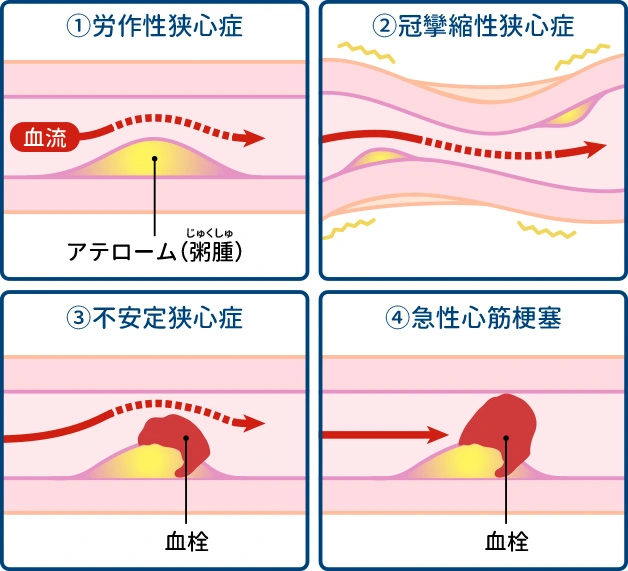

| ①労作性狭心症 | 冠動脈内側の壁にコレステロールの塊が蓄積(アテローム性プラーク)し血管が狭くなると、血液の流れが悪くなります。心臓に酸素が足りない状態が続き、運動時に症状を引き起こします。 |

|---|---|

| ②冠攣縮性狭心症 | 冠動脈が一時的に痙攣することで、冠動脈が収縮し内腔が一時的に狭くなる、もしくは閉塞して、数秒から数分程度の胸痛を引き起こします。 |

| ③不安定狭心症 | プラークはもろく不安定で破れやすく、冠攣縮等のきっかけで破れると、その部分を補修するために血小板が集まって血のかたまり(血栓)を形成します。 |

| ④急性心筋梗塞 | 血管内がプラークや血栓などで完全に詰まり、冠動脈内の血流がなくなってしまうと、心臓そのものに血液が流れなくなり、時間とともに心筋が壊死してゆきます。 |

心臓弁膜症

心臓内で血液の逆流を防ぐための僧帽弁や大動脈弁といった逆流防止弁が正常に機能しなくなる病気です。

主な原因は先天的な異常や、加齢による組織の変化、石のように固くなってしまうことがよく見られます。また、感染症や外傷によって引き起こされるケースもあります。

不整脈

心臓の電気的な興奮に異常が生じることによって引き起こされる病気であり、原因としてさまざまな病気が挙げられます。心臓の筋肉にダメージが生じること、心臓に長期的な負担がかかることなどでも発症します。不整脈は虚血性心疾患や心臓弁膜症に併存することが多いです。

心不全

心不全に陥る基礎疾患として、虚血性心疾患、高血圧症、弁膜症、心筋症、心膜炎、不整脈、肺高血圧症、先天性心疾患、薬剤性などさまざまで、高齢化という状況も心不全に陥る関連性があります。日本では最も多いのは虚血性心疾患で、次いで高血圧症、弁膜症の順です。虚血性心疾患が原因となる割合は、近年上昇しています。ただし、ポンプ機能が比較的保たれている心不全では、高血圧症が高率の原因疾患となります。なお、欧米に比べると日本は、虚血性心疾患の頻度より、高血圧性心疾患の割合が高い傾向にあります。

どのような症状が出るか?

心臓病の症状は、具体的にどのような病気なのかによって大きく異なります。

脂汗が出るほどの激しい胸の痛み、圧迫感、焼けつくような感じが30分以上続く

心筋梗塞の症状

最も特徴的なのは、脂汗が出るほどの激しい胸の痛みです。「痛み」というよりも、胸が締め付けられるような圧迫感、焼けつくような感じ、と表現する人もいます。狭心症とは違って、症状が一時的(数分から15分程度)ではなく30分以上続くので、しばしば恐怖感や不安感を伴います。

痛む場所は、主に胸の中央部から胸全体にかけてですが、左胸から顎のあたり、左肩から左腕にかけて広がる場合もあります。このため、心臓から来る痛みとは思わず、胃痛や歯痛などと勘違いする人もいます。背中が痛むこともあります。呼吸が苦しい、冷や汗が出る、吐き気がする、といった症状を訴える人もいます。顔面が蒼白となり、脱力感を覚え、動悸やめまい、失神、ショック症状を呈する場合もあります。

動悸やめまい、脈が飛ぶ感覚がある

不整脈の症状

動悸やめまい、脈が飛ぶような感覚などの症状がみられます。

突然胸背部が痛む

大動脈解離の症状

突然の胸背部痛で今までにないほどの痛みを感じます。

ちょっとしたことで息苦しさ、息切れを感じる

心不全の症状

心臓のポンブ機能が低下すると心臓から送り出す血液の量(心拍出量)が少なくなります。心臓はそれを補おうと心臓を拡大したり脈拍数を増加したりすることで心拍出量を維持しようとします。

しかし、このはたらきは長期的に心臓に大きな負担をかけるため、さらに心機能が悪化していくこともあります。その結果、むくみや体重増加、息切れや呼吸困難、易疲労感などを引き起こす心不全に移行するケースも少なくありません。

初期の症状で分かりやすいのは、ちょっとした負荷で息苦しさを感じる経験です。坂道や階段を上ったり、思いものを持ったりしたとき、それまでにない息切れが生じたりすると、心不全の発症が疑われます。夜間の頻尿や急激な体重増加も危険信号です。

どのような検査を行うのか?

| 血液検査 |

心臓の筋肉の障害、全身に生じている炎症の程度、貧血の有無など全身の状態を評価するため、血液検査が行われるのが一般的です。 心臓の筋肉が障害されたときに血中濃度が上昇するトロポニンやミオグロビン、心不全を発症すると上昇するBNP値などを調べることで心疾患の有無や重症度を評価することができます。 |

|---|---|

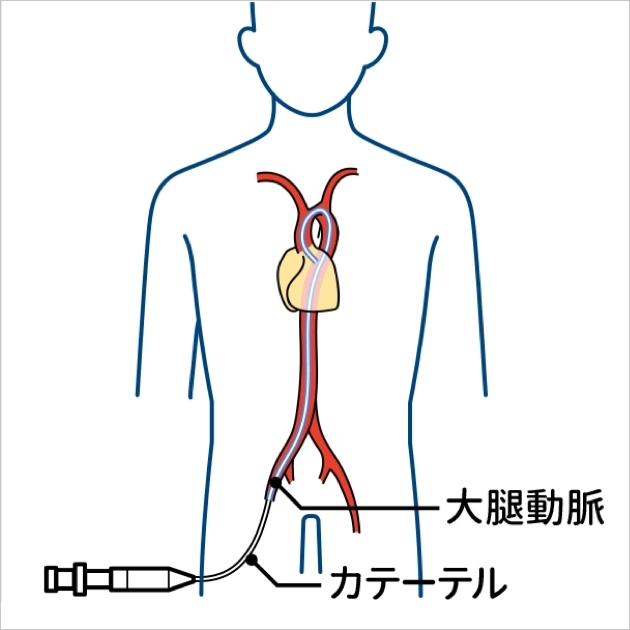

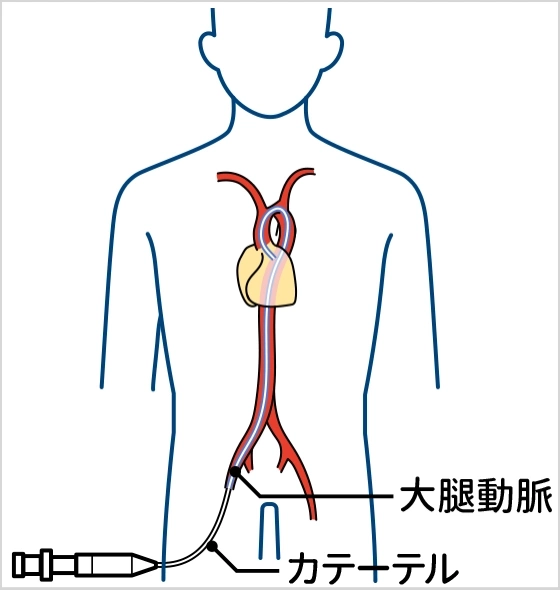

| 画像検査 | 心疾患が疑われる場合は、それぞれの病気に合わせて心臓の大きさや胸水の有無などを簡易的に評価する胸部X線検査、冠動脈の状態を描出する心臓CT検査、心筋の機能を評価する心臓超音波検査(後述)・心筋シンチグラフィ検査などの画像検査が行われます。また、心筋梗塞や狭心症が強く疑われる場合には、足の付け根や肘・手首などの動脈からカテーテル(医療用の細い管)を挿入して冠動脈まで至らせ、造影剤を注入することでより詳細に冠動脈の状態を評価する“冠動脈造影検査”が行われることもあります。 |

| 心臓超音波 検査 |

体表面から心臓に超音波を当て、心臓の筋肉や弁の動き、心拍出量、心臓の形の異常の有無などを調べることができる検査です。心臓の機能などを詳細に評価することができ、さらに体への負担も伴わないため、心疾患が疑われる際に広く行われます。 |

| 心電図検査 |

体表面に装著した電極で心臓の筋肉の電気的な活動を読み取り、波形として記録する検査です。心拍数や拍動のリズムなども記録することができるため、不整脈の有無を調べるのに適しています。 さらに、虚血性心疾患においても心臓の筋肉にダメージが生じると異常な電気的活動が生じるため、心臓の状態を簡易的に評価するのにも優れた検査です。 |

どのような治療を行うのか?

薬物療法

それぞれの病気の悪化を防いだり、症状を改善したりするため、薬物療法は欠かせません。具体的には、狭心症に対して冠動脈を広げる硝酸薬、不整脈に対して脈を落ち着かせる抗不整脈薬、心不全に対するβブロッカーやレニン・アンジオテンシン系阻害薬、利尿薬や強心薬、そして血管の閉塞に対する抗凝固薬・抗血小板薬などが挙げられます。心筋梗塞を発症してから2週間から数カ月後に、発熱、胸の痛み、心膜炎、胸膜炎、肺炎などの症状が出ることがあります。これは「心筋梗塞後症候群」と呼ばれる後遺症です。これにはアスピリンの服用が効果的です。

非薬物療法

主に心不全に対する治療として、標準的な薬物療法でも十分な治療効果が得られない場合は、両心室ペーシングの植え込みや致死性不整脈に対しては植え込み型除細動器による治療、さらには補助人工心臓から心臓移植を検討する必要があります。また、心臓リハビリテーションは早期から積極的な導入が推奨されています。

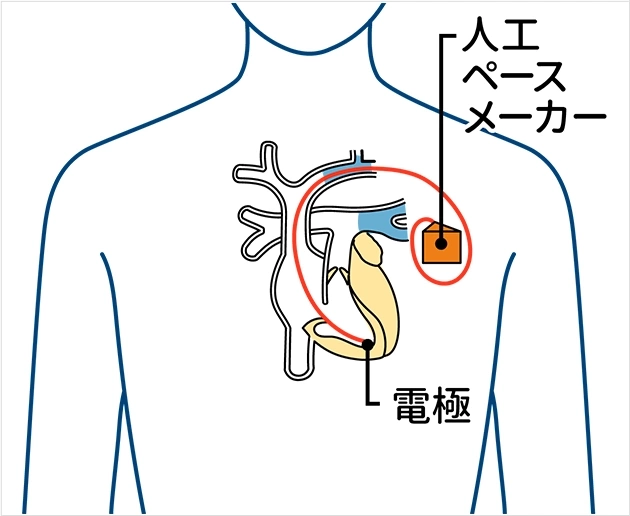

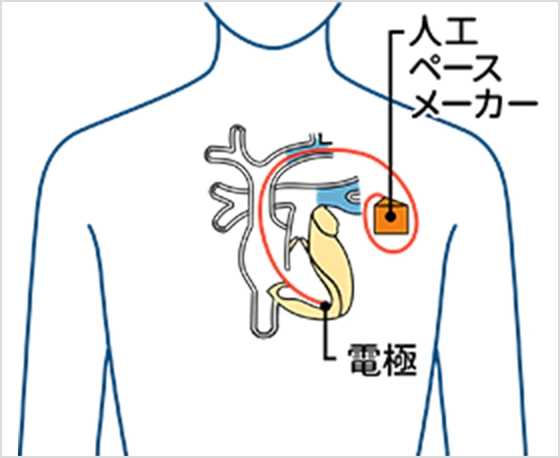

・ペースメーカーを植込む場合

鎖骨下の皮下に植込み、ここから繋がった電線を、心臓内に留置します。

心臓に適切な電気刺激を送り続け、調律をコントロールします。

カテーテル治療

血管内に挿入したカテーテルを用いて行う治療です。以前から虚血性心疾患に対しては、閉塞・狭窄してしまった冠動脈をバルーンやステントを用いて広げる治療が行われてきました。(イラスト参照)また、近年では変性した心臓弁の代わりに新たな人工弁を挿入する治療もカテーテルを用いて行うことができるようになっています。なお、先天性心疾患の中でもカテーテル治療が適応となるケースがあります。

手術

心臓の形や病気の種類によっては手術のほうがよい適応の場合が多々あります。具体的には、複数の血管が問題である虚血性心疾患に対するバイパス手術、若年者の心臓弁膜症に対する人工弁置換術、多くの先天性心疾患に対する根治術などが挙げられます。

予防するのに重要なこと

心筋梗塞や大動脈解離を予防するポイント

動脈硬化を起こさないことです。動脈硬化のほとんどは生活習慣に起因するので、まずはその改善を図りましょう。

1

食事

バランスの良い食事が大切です。塩分・糖分・脂肪分を取りすぎないようにしましょう。飽和脂肪酸の多い肉やバターなどよりも、不飽和脂肪酸の多い魚やえごま油などを取るよう心掛けましょう。

2

ストレス

ストレスは発症の引き金になります。完全主義者で仕事をきちんとやり遂げようとする人ほど、動脈硬化を起こしやすいといわれています。うまくストレスをかわす工夫をしましょう。

3

禁煙

タバコは百害あって一利なしです。血管を傷つけたり収縮させたりするだけでなく、副流煙は周りにいる人たちにまで健康被害をもたらします。タバコはやめましょう。

4

運動

日頃、体を動かすようにしましょう。運動をする場合は、ウォーキングなど呼吸をしながら行なう有酸素運動がお勧めです。息が切れない、軽く汗をかく程度の運動で充分に動脈硬化は防げます。短距離走や重量挙げのような瞬発力を必要とする無酸素運動は、必要ありません。毎日30分以上の歩行を目標にしましょう。また、早朝や深夜は、冠動脈が収縮していることが多いので、避けたほうがいいでしょう。起床後すぐよりも、1時間後くらいが適当です。

5

早期受診・相談

心筋梗塞に対しては、早期に詰まった部分の解除をする必要があるため、症状自覚時の早期受診が必要です。心筋梗塞を起こした人の約半数は、発症する1~2か月以内に、胸痛や胸が締め付けられる圧迫感、冷や汗などの前兆を経験します。しかし、残りの約半数は、そんな前兆なしに、いきなり発症します。また、糖尿病や高血圧症を抱えている人、高齢者などは、痛み等の自覚症状がないことがしばしばあります。したがって、前兆がないからと油断するのは禁物です。前兆がある場合によく見られるパターンは、胸の痛みや圧迫感が、まず5~10分程度数回繰り返され、その後大きく激しくなったり、頻度を増したりします(こういう状態を「不安定狭心症」と言います)。不安定狭心症でも、安静にしていればほぼ治まるので、軽く考えて放置してしまう人が少なくありません。胸の違和感や痛み、締めつけられるような感じを繰り返すようなら、心筋梗塞を疑い受診をしてください。

心不全を予防するポイント

心臓に負担がかかる病気を予防し、心臓にダメージを与えないような生活習慣を心がけることが大切です。心不全は良くなったり悪くなったりを繰り返しながら経過する病気であり、上手に付き合っていく必要があります。

1

内服を必ず継続する事

調子が良くなるとついつい内服を忘れたり、やめてしまったりしがちになってしまいます。ただし心不全悪化の原因として、内服の中断は最も多い原因の一つです。最新の研究では、心機能を改普させる薬をやめた患者さんではせっかく良くなった心臓の動きが短期間のうちに元通り悪くなってしまうことが証明されています。そのため、心不全に対しての薬は種類が多いですが、必ず継統して内服してください。薬が合わないと感じた場合でもご自身の判断で薬を中止することは避けていただき、必ず主治医の先生に相談してください。

2

食生活に気を付ける事

塩分の制限が最も重要になります。塩分を取り過ぎると、体の中に水分を溜め込むようになってしまい、心臓に負担がかかって心不全になりやすいです。1日6g未満を目途に、塩分を取り過ぎないことを心掛けて下さい。

3

自己管理を行う

心不全は風邪のように治療によって完治する病気ではなく、長く付き合っていく病気です。

そのため、内服の継続、塩分制限に加えて、日々の状態をご自身で管理していく必要があります。血圧や体重を毎日記録し、体重増加などの心不全(息切れの悪化、易疲労感・倦怠感、夜間利尿の増加や夜間発作性呼吸困難)の症状が出ていないか、血圧が高すぎたり低すぎたりしないか、日々チェックするようにしましょう。

心不全は高血圧や動脈硬化などの生活習慣病によって引き起こされることが多いため、食生活や運動習慣を整え、疲れやストレスをためない生活を統けていくとよいでしょう。

また、喫煙や飲酒、塩分の取りすぎなども心臓に負担をかけることになるので注意が必要です。そのほか、定期的に検診を受けて自身の健康状態を把握し、生活習慣病などがあるときは適切な治療を行うようにしましょう。

執筆者

脳卒中・心臓病等

総合支援センター

副センター長 森野 禎浩

岩手医科大学附属病院 病院長

岩手医科大学

医学部 内科学講座

循環器内科分野 教授

【専門分野】

心血管インターベンション・ストラクチャーインターベンション